La migration est un phénomène démographique universel qui accompagne l’histoire des sociétés humaines. Elle se définit par un changement de lieu de résidence pour une durée significative, d’au moins six mois. Au Bénin, comme dans de nombreux pays en développement, elle prend des formes diverses : internes ou internationales, volontaires ou contraintes, temporaires ou permanentes. Longtemps perçue de façon partielle, souvent réduite au seul prisme de l’émigration vers l’Europe, la migration présente en réalité une dynamique beaucoup plus riche et complexe.

Conscient de son importance, l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a conduit la Deuxième Enquête sur la Migration au Bénin [1] (EMB-2). Cette étude offre à la fois une photographie chiffrée des mobilités internes et internationales, et une compréhension qualitative des réalités vécues par les migrants et de leurs interactions avec les communautés locales au Bénin.

Les résultats révèlent que si la majorité des Béninois demeure attachée à sa commune de naissance, la migration reste un besoin social marquant. La migration interne au Bénin s’accélère sous l’effet de l’urbanisation croissante des centres urbains comme Cotonou, Porto-Novo et Parakou, ainsi que du désir ardent des jeunes à partir vers de nouveaux horizons.

Sommaire

Derrière les chiffres, quelle est la réalité migratoire au Bénin ?

Les données de cette étude sur la migration au Bénin mettent en lumière trois réalités principales.

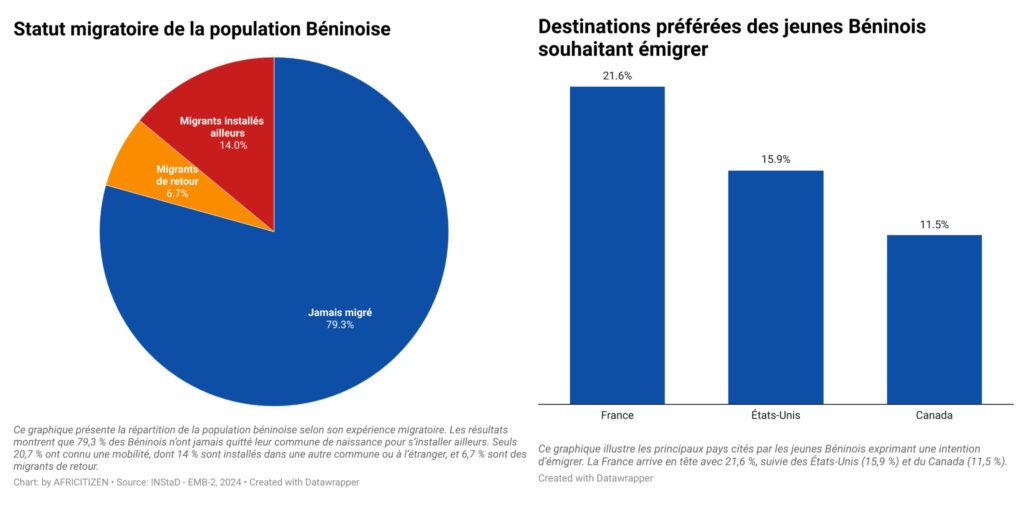

Sept Béninoises et Béninois sur dix naissent, grandissent et vivent dans leur commune de naissance. En d’autres termes, 79,3 % de la population n’a jamais migré (INStaD, 2024).

Lorsqu’il y a migration à l’intérieur du pays, elle est très concentrée dans certains espaces urbains, en particulier à Cotonou, où 36,7 % des habitants sont des migrants internes (INStaD, 2024). Autrement dit, plus d’un habitant sur trois de Cotonou est né dans une autre commune du pays, mais vit à Cotonou depuis au moins six mois. Cette donnée traduit l’attractivité particulière de la ville et sa capacité à attirer des populations venues des autres régions du pays. Peut-être parce qu’elle est la ville au dynamisme économique le plus fort, offrant davantage d’opportunités et un meilleur cadre de vie ?

Au delà de la migration interne importante, une part importante de la jeunesse envisage de quitter le pays. L’enquête révèle que près d’un jeune sur trois, soit environ 30 % exprime l’intention d’émigrer (INStaD, 2024). Les destinations les plus citées sont, par ordre de préférence :

- Les pays d’Europe avec en tête la France (21,6 %), suivie de l’Allemagne, l’Italie, la Belgique.

- Les pays d’Amérique du Nord, principalement les États-Unis (15,9 %) et le Canada (11,5%).

Même parmi les migrants de retour, environ 25 % déclarent vouloir repartir à l’étranger. Cette donnée illustre l’importance, que revêtent les perspectives internationales à travers l’attractivité relative à ces différents horizons sur la jeunesse béninoise. Derrière les aspirations à émigrer vers l’Europe et l’Amérique se profile un enjeu majeur : la migration des talents. Ces femmes et hommes qualifiés s’adaptent aux standards internationaux et déploient leur potentiel à l’étranger. Le défi pour le Bénin est clair : transformer cette mobilité en un atout pour le développement national.

Quelles pistes d’actions pour la stratégie de gestion du capital humain Béninois ?

Les résultats de l’étude mettent en évidence plusieurs enjeux pour le Bénin comme la forte sédentarité de la population. Or, une faible mobilité interne peut freiner la création de valeur économique et sociale, car la richesse naît de la rencontre des citoyens pour penser et agir ensemble. Favoriser la migration interne permettrait de partager, à l’échelle nationale, la richesse de la diversité culturelle et des peuples qui constituent le Bénin. Si la majorité reste attachée à sa commune de naissance, cela souligne l’importance de renforcer les politiques locales : accès aux services sociaux de base, infrastructures d’interconnexion entre les communes – une dynamique déjà amorcée au Bénin – et la création d’opportunités économiques au niveau communautaire.

La forte concentration des migrants internes à Cotonou interpelle sur les déséquilibres territoriaux. Pour y remédier, il est crucial de développer des pôles économiques régionaux en continuant les investissements dans les infrastructures routières et numériques, le désenclavement des zones rurales, et la création de zones industrielles régionales. Renforcer l’attractivité des autres villes du pays suppose aussi d’améliorer l’accès aux services de santé et d’éducation, tout en soutenant les filières agricoles, artisanales et de transformation locale. Ces actions relèvent d’une véritable politique d’aménagement du territoire visant à mieux répartir les opportunités et à réduire la pression démographique et économique sur Cotonou.

Enfin, l’aspiration à émigrer d’une partie importante de la jeunesse pose la question de la création d’opportunités locales crédibles et attractives. Deux axes d’actions peuvent être envisagés. D’une part, renforcer et adapter les programmes de formation et d’insertion professionnelle aux besoins réels du marché national. Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), déjà initié par le gouvernement, pourrait être consolidé et étendu pour mieux répondre aux attentes des jeunes. D’autre part, mettre en place des dispositifs d’accompagnement des migrants de retour, afin de valoriser leurs compétences acquises à l’étranger et de favoriser leur réinsertion économique et sociale.

Ces leviers constituent des points d’actions stratégiques pour transformer les dynamiques migratoires en véritables opportunités de développement.

Quels futurs possibles à l’horizon 2035 ?

L’analyse des données actuelles permet de projeter plusieurs futurs possibles pour la dynamique migratoire du Bénin à un horizon de 5 à 10 ans. Voici trois scénarios plausibles qui dépendent des actions mises en œuvre ou pas aujourd’hui.

Scénario optimiste – La mobilité au service du développement

Dans ce scénario, les politiques publiques tirent parti des enseignements de l’EMB-2.

- Le pays développe des pôles régionaux attractifs, capables de retenir les populations grâce à des infrastructures solides, des services de qualité et des opportunités économiques diversifiées.

- Les jeunes trouvent davantage de perspectives locales grâce à des programmes d’insertion renforcés et adaptés aux besoins du marché.

- Les migrants de retour bénéficient de dispositifs efficaces qui valorisent leurs compétences, favorisant ainsi un cercle vertueux de réinvestissement économique et social.

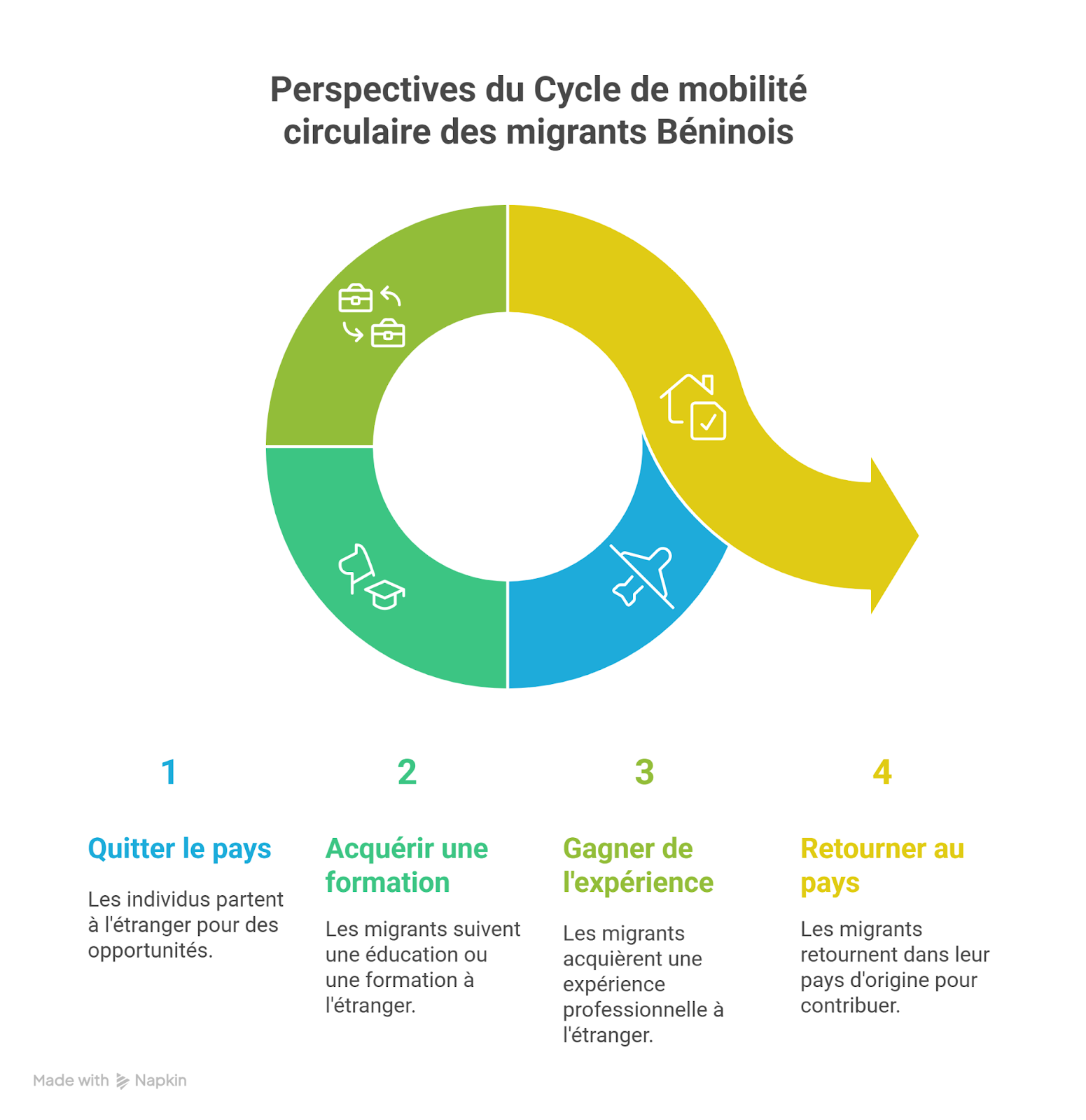

- L’émigration internationale persiste, mais elle prend de plus en plus la forme d’une mobilité circulaire : partir, se former, acquérir de l’expérience, puis revenir contribuer.

Ainsi, la migration sous toutes ses formes est maîtrisée et ne serait plus perçue comme une fuite de cerveaux, mais comme un atout pour le développement national.

Scénario alternatif – La poursuite du statu quo

Dans ce scénario, les tendances observées aujourd’hui se prolongent, sans détérioration majeure mais sans amélioration significative.

- Cotonou reste le principal pôle migratoire interne, avec une croissance démographique soutenue et des pressions sociales croissantes.

- Les autres villes régionales progressent lentement mais ne parviennent pas à devenir de véritables alternatives attractives.

- Sur le plan international, environ un tiers des jeunes continuent à exprimer leur désir d’émigrer, mais seuls certains parviennent à réaliser ce projet.

- Les dispositifs existants, comme le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), atténuent partiellement la pression mais ne suffisent pas à inverser la tendance.

Dans ce cas, le pays continuerait sur sa lancée actuelle et la migration resterait un phénomène gérer a minima, sans en tirer pleinement parti.

Scénario pessimiste – L’Hémorragie et la Pression Maximale

Dans ce scénario, les tendances actuelles s’accentuent sans régulation.

- La capitale économique Cotonou devient ingérable : la ville continue d’attirer massivement, au prix d’une pression accrue sur le foncier, les services sociaux et les infrastructures.

- Parallèlement, la jeunesse, faute de perspectives locales crédibles, cherche toujours plus à quitter le pays.

- L’émigration internationale s’intensifie, drainant des compétences et des énergies vitales.

- Les migrants de retour, insuffisamment accompagnés, peinent à se réinsérer et repartent souvent à l’étranger.

Malheureusement le pays verrait son potentiel de développement affaibli et risquerait alors une perte nette de capital humain et une accentuation des fractures territoriales et sociales.

Le défi migratoire au Bénin n’est donc pas un mal en soi, mais une équation à résoudre. La réponse réside dans la capacité à transformer le territoire en une terre d’opportunités pour tous, afin que la mobilité ne soit plus une nécessité, mais un choix. L’avenir démographique et économique du pays se joue aujourd’hui dans cette capacité à agir.

[1] Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD). (juin 2024). Deuxième édition de l’enquête sur la migration au Bénin (EMB-2) : Rapport d’analyse. Ministère de l’Économie et des Finances, Bénin.

Par Malick BOUKARY | Analyste en innovation sociale à Africitizen