Le palmier à huile, culture pérenne emblématique des régions tropicales, occupe une place particulière dans l’histoire agricole du Bénin. Depuis plusieurs générations, il façonne les paysages ruraux des régions du Sud Bénin et alimente des circuits économiques où se mêlent savoir-faire traditionnels et transformation artisanale de l’huile rouge. Au-delà de sa dimension alimentaire, cette culture est devenue un marqueur identitaire fort, structurant les pratiques agricoles et sociales dans les zones où elle est implantée. Au XIXᵉ siècle, durant la période précoloniale puis coloniale, le palmier à huile devient une ressource stratégique pour les royaumes du Sud (Abomey, Porto-Novo, Allada). Il sert alors au commerce avec l’Europe, notamment après le déclin de la traite négrière.

Curieux de mieux comprendre les dynamiques agricoles, le Bénin a conduit un Recensement National de l’Agriculture (RNA) [1], mené par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) avec l’appui technique de la FAO. Une première enquête statistique exhaustive sur l’agriculture béninoise depuis plusieurs décennies. Cette étude met en évidence le rôle structurant du palmier à huile dans le Sud du pays. Le palmier à huile constitue une filière agricole de spécialisation régionale : il est surtout cultivé dans certaines zones du pays où les conditions climatiques et culturelles lui sont favorables.. Cet ancrage géographique témoigne à la fois de conditions naturelles favorables et d’une tradition agricole solidement enracinée dans les territoires du Mono, de l’Atlantique et de leurs environs.

Sommaire

Spécialisation régionale ? Que nous disent les chiffres ?

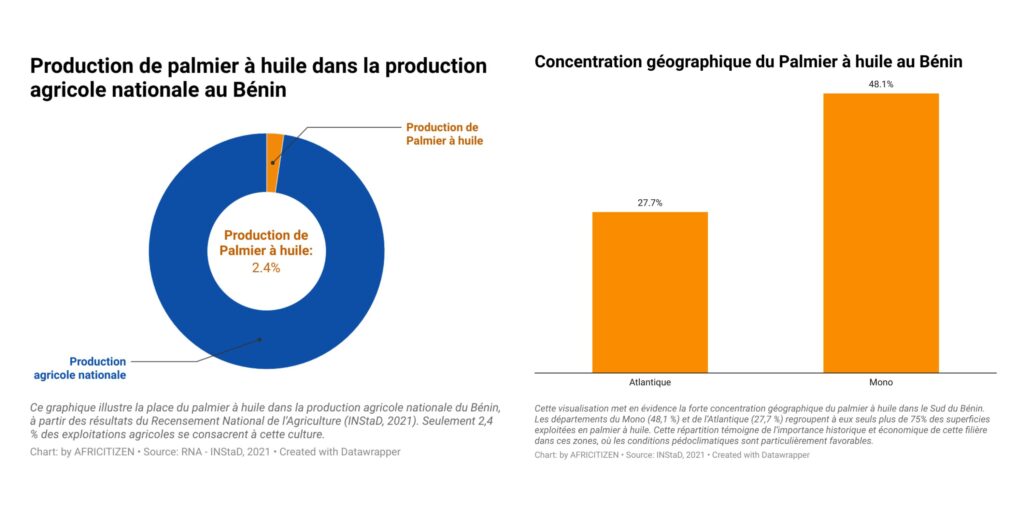

Trois statistiques clés illustrent la réalité actuelle de la filière palmier à huile au Bénin.

D’abord, on dénombre 28 737 exploitations agricoles engagées dans cette culture, soit 2,4 % de l’ensemble des exploitations du pays (INStaD, 2021). Ensuite, la filière est fortement géographiquement concentrée : plus de 75 % des exploitations se situent dans les départements du Mono (48,1 %) et de l’Atlantique (27,7 %) (INStaD, 2021). Cette polarisation témoigne d’un tissu productif spécifique, concentré dans des zones bien identifiées, là où les savoir-faire locaux et les conditions agroclimatiques sont favorables et souvent transmises de génération en génération.

Enfin, une ressource productive disponible d’environ 4,08 millions de pieds de palmiers à huile répartis sur 33 891 hectares (INStaD, 2021). Cela traduit une emprise foncière significative, mais aussi un potentiel économique et écologique majeur pour les exploitations, notamment en matière de transformation et de valorisation des sous-produits (huile rouge et dérivés).

Comment transformer cette spécialisation régionale en levier de développement économique durable pour les territoires concernés ?

Les contrées du Sud Bénin détiennent un véritable potentiel agricole à valoriser. Deux axes prioritaires peuvent structurer la filière et impulser une dynamique de croissance territoriale à savoir :

- Amplifier et sécuriser la diffusion des variétés hybrides à haute performance

Le Bénin dispose d’un socle solide en matière de sélection variétale. Depuis près d’un siècle, l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et Palmélit – société issue d’un partenariat entre le Centre de coopération internationale en recherche agronomique (CIRAD) et les acteurs de la filière – produisent à Pobè/Bénin des semences de palmier à huile de haute qualité [2]. Des variétés innovantes telles que ‘’Tokounouvissoh’’ (rendement potentiel supérieur à 3 t d’huile/ha/an) et ‘’Amidagbédé’’ (tolérante à la fusariose, maladie fongique causée par Fusarium oxysporum) illustrent ce potentiel.

Cette base scientifique constitue une avancée majeure, mais doit être renforcée par une mise à l’échelle structurée : création de réseaux de pépinières villageoises encadrées, mise en place de mécanismes de subventions ciblées pour les petits exploitants, et adoption d’une traçabilité rigoureuse afin de limiter la circulation de semences frauduleuses. De tels dispositifs, déjà appliqués au Nigeria par le NIFOR (Nigerian Institute for Oil Palm Research), ont permis de porter les rendements de 2 t/ha à plus de 4 t/ha en moins d’une décennie.

- Mise en Place de Mini-Huileries Mobiles pour réduire les pertes post-récolte

La transformation locale reste le maillon faible de la filière. En s’inspirant du modèle colombien, le déploiement d’unités mobiles de petite capacité permettrait de limiter les pertes post-récolte estimées à près de 40 % par saison, tout en augmentant le taux d’extraction de l’huile de 30 %. Ces équipements rapprochés des plantations favoriseraient une meilleure rémunération des producteurs et la création d’emplois locaux.

Des campagnes ciblées doivent accompagner ces axes pour changer les perceptions, informer sur les innovations et garantir une appropriation effective par les producteurs et les consommateurs.

- De la savonnerie à métarlurgie : relancer la valeur ajoutée du palmier à huile

Le marché européen a fortement stimulé la production d’huile de palme au Bénin durant la période précoloniale. Pourquoi ? Parce que cette huile était largement utilisée dans la savonnerie, la métallurgie et, plus tard, l’industrie agroalimentaire.

- Aujourd’hui dans un contexte d’industrialisation progressive en Afrique de l’Ouest, le Bénin illustre bien ce potentiel. Et si la diversification de la valeur ajoutée du palmier à huile constituait une opportunité encore inexploitée ? Le développement d’une industrialisation régionale, axée sur la production de produits dérivés (savonnerie, métallurgie, agroalimentaire) et soutenue par le commerce sous-régional avec la Guinée , la Côte d’Ivoire– pourrait transformer l’agriculture en véritable moteur de croissance.

Quel scénario possible pour cette filière à l’horizon 2035 ?

La filière Palmier à Huile pourrait évoluer selon plusieurs trajectoires, en fonction des choix d’investissement, d’innovation et de politique agricole pris par les décideurs. Voici trois scénarios possibles :

1. Scénario optimiste – Tout va bien.

Grâce à l’amplification des variétés hybrides, au déploiement des mini-huileries mobiles et à la mise en place d’un centre d’innovation, les rendements moyens pourraient doubler par rapport aux années antérieures, atteignant 20–25 t de régimes/ha/an. Les revenus des producteurs augmenteraient fortement, la filière gagnerait en compétitivité sur le marché régional et international, et la durabilité environnementale serait renforcée grâce à l’adoption des bonnes pratiques. Le Sud-Bénin deviendrait un modèle de spécialisation agricole réussie, capable de générer emplois, transformation locale et valeur ajoutée.

2. Scénario alternatif – Le statut quo

Si les innovations sont partiellement adoptées ou que le financement reste limité, la filière pourrait progresser modérément :

- Rendements annuels évoluant en dents de scie,

- Quelques mini-huileries opérationnelles,

- Faible structuration de la commercialisation.

La filière resterait rentable pour certains producteurs, mais son potentiel de transformation et d’exportation resterait fortement inexploité.

3. Scénario pessimiste – Tout ne se passe pas comme prévu

En l’absence de politiques soutenues et de diffusion effective des innovations, la filière pourrait stagner voire sombrer par la suite :

- Rendements annuels faibles et décroissants,

- Perte de compétitivité face aux pays voisins,

- Forte vulnérabilité aux maladies et aux aléas climatiques.

Les petits exploitants resteraient prisonniers de techniques traditionnelles, sans évolution ou modernisation significative et les gains économiques et sociaux attendus seraient largement manqués.

« L’arbre qui pousse avec soin nourrit toute une génération » et « le fruit mûrit pour celui qui l’a semé » dit-on. Avec des choix stratégiques clairs et une mobilisation des acteurs locaux, le palmier à huile peut devenir un véritable levier de développement territorial et durable au Sud-Bénin. La filière offre une opportunité unique de conjuguer innovation agricole, création de valeur et durabilité environnementale.

Références :

[1] INStaD. (2021). Volume 2 : Principaux résultats du module de base (Recensement National de l’Agriculture, RNA). Institut National de la Statistique et de la Démographie, République du Bénin.

[2] Ambassade de France au Bénin. (s.d.). Le Bénin est l’un des premiers acteurs mondiaux de la production de semences. Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche. (2020-2024). Programme national de développement de la filière palmier à huile. République du Bénin.

Par Malick BOUKARY | Analyste en innovation sociale à Africitizen