Symbole d’un déséquilibre structurel, la malnutrition chronique reflète la persistance de l’insécurité nutritionnelle dans de nombreux pays en développement. Chez les enfants de moins de 5 ans, elle se définit par un retard de croissance irréversible (rapport taille/âge inadéquat) résultant d’une sous-nutrition prolongée, souvent aggravée par des infections répétées et des carences en micronutriments essentielles [1] (OMS, 2024). Le rapport annuel 2024 de l’Organisation Mondiale de la Santé [2], dresse un portrait préoccupant de la situation : un taux dépassant nettement le seuil d’alerte des 30 % au niveau national. Cette statistique provient de l’étude MICS [3] (Multiple Indicator Cluster Survey) menée sur l’ensemble du territoire national par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD) avec le soutien de partenaires tel que l’UNICEF, la Banque Mondiale, l’UNFPA, l’USAID et Enabel.

Cette étude a pris en compte les disparités liées aux milieux de résidence (urbain vs rural), aux régions (notamment celles historiquement défavorisées comme l’Alibori ou l’Atacora), et aux catégories socio-économiques, révélant une vulnérabilité accrue chez les ménages vivant en insécurité alimentaire chronique. Dans ces foyers, l’accès à une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, demeure limité, laissant des milliers d’enfants entamer leur vie avec un handicap nutritionnel latent.

Sommaire

Que nous révèlent les chiffres sur la malnutrition chronique au Bénin ?

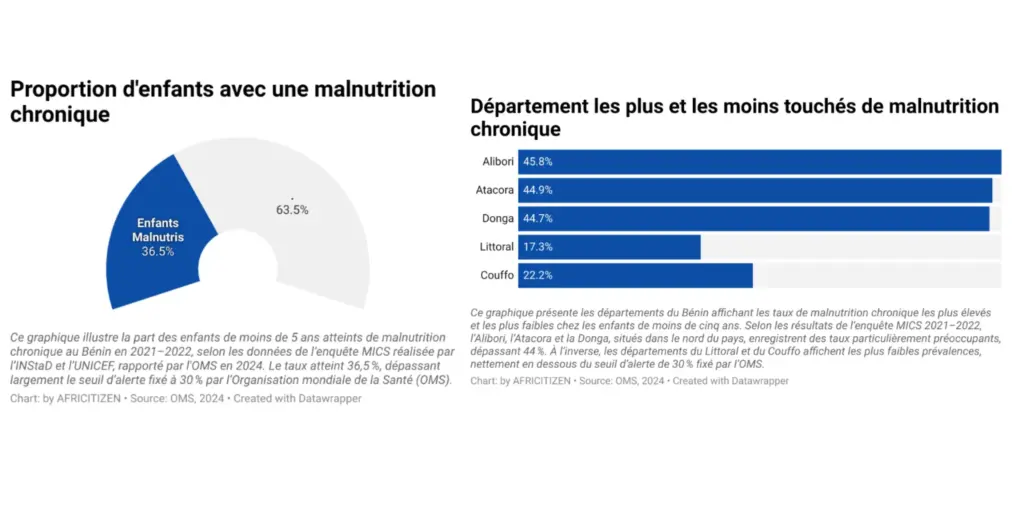

Selon les données nationales, 36,5 % des enfants de moins de cinq ans présentent un retard de croissance, soit une prévalence bien supérieure au seuil critique de 30 % défini par l’OMS (INSTaD, 2023). En d’autres termes, plus d’un enfant sur trois au Bénin grandit avec une mauvaise croissance due à un manque durable de bonne alimentation et de soins adaptés. Ce retard de croissance peut affecter leur développement physique, intellectuel et même social à long terme.

Quand on regarde les chiffres selon les régions du pays, les écarts sont saisissants. Dans l’Alibori, près d’un enfant sur deux (45,8 %) souffre de malnutrition chronique, un taux presque similaire dans l’Atacora (44,9 %) et la Donga (44,7 %). À l’opposé, le Littoral affiche 17,3 % et le Couffo 22,2 %, soit des niveaux nettement inférieurs à la moyenne nationale. Cette répartition géographique révèle une concentration alarmante de la malnutrition chronique dans les zones où la pauvreté, l’insécurité alimentaire et l’accès limité aux services de base sont les plus marqués (INSTaD, 2023).

La situation est nettement plus préoccupante en milieu rural, où la prévalence atteint 39,2 %, contre 31,4 % en zone urbaine (INSTaD, 2023), ce qui reflète les écarts persistants en matière d’accès à l’alimentation, à l’eau potable, aux soins de santé et à l’éducation nutritionnelle. L’inégalité est également économique. Les enfants issus de familles les plus pauvres sont les plus touchés : 46,6 % contre 22 % pour ceux issus des familles disposant de meilleures ressources. Enfin, la malnutrition chronique est plus fréquente chez les enfants nés de mères non scolarisées (44,6%) que ceux dont la mère a atteint au moins le secondaire (23,8%). Cela montre que l’éducation des femmes est un levier essentiel pour améliorer la santé des enfants et prévenir la malnutrition dès les premiers mois de vie.

Ces chiffres révèlent l’ampleur d’un problème de santé publique profondément enraciné, qui touche prioritairement les enfants des zones rurales, des familles pauvres et des mères peu instruites. Ils rappellent que derrière chaque pourcentage se trouvent des enfants Béninois, dont les capacités physiques, intellectuelles et sociales sont compromises dès leurs premières années de vie. La lecture attentive de ces données doit inviter à un sursaut collectif, en particulier dans les zones les plus exposées, afin de briser ce cycle invisible de la sous-nutrition prolongée.

Et maintenant ? Quelles actions à mener contre cette carence nationale ?

Face à cette situation alarmante, il urge d’engager une réponse stratégique d’envergure nationale, multisectorielle et coordonnée. A l’image des expériences réussies observées dans les pays à revenu intermédiaire à l’instar du Brésil, du Sénégal ou du Rwanda, le Bénin peut s’inspirer des approches qui ont fait leurs preuves ailleurs, tout en les adaptant aux réalités locales. Cela exige un leadership clair, des engagements financiers durables et une mobilisation communautaire réelle.

Au Brésil par exemple, la prévalence du retard de croissance est passée de 37 % à 7 % entre 1974 et 2007. Ce progrès spectaculaire repose sur deux grandes politiques sociales : Fome Zero (« Faim Zéro ») un programme de lutte contre la faim visant à garantir l’accès à une alimentation suffisante et équilibrée pour les familles les plus pauvres ; et Bolsa Família, un système de transferts monétaires conditionnels accordés aux ménages vulnérables à condition que leurs enfants soient scolarisés et suivis régulièrement dans les centres de santé. Ces dispositifs ont permis d’améliorer à la fois la sécurité alimentaire, la couverture vaccinale, la fréquentation scolaire et le suivi sanitaire des enfants dans les foyers les plus pauvres. [4] (Victora et al., Bulletin de l’OMS, 2010).

Le Sénégal, quant à lui, est parvenu à ramener la prévalence du retard de croissance de 34 % à 17 % entre 1992 et 2017. Ce succès s’explique par une approche multisectorielle planifiée au niveau national, qui a associé les ministères de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de l’eau autour d’une plateforme commune. Des campagnes de sensibilisation à la nutrition, l’intégration des soins maternels et infantiles, ainsi que des interventions communautaires ciblées ont permis d’atteindre les ménages les plus à risque [5] (Brar et al., Maternal & Child Nutrition, 2020).

Au Rwanda, c’est une forte volonté politique et une gouvernance rigoureuse qui ont fait la différence. L’État a investi dans des réseaux d’agents de santé communautaires, formés pour assurer un suivi nutritionnel régulier, diffuser des conseils aux familles et référer les enfants malnutris vers des centres de soins. Un comité national de coordination nutritionnelle, placé sous la tutelle de la présidence, a permis d’aligner les efforts des partenaires techniques et des collectivités locales, tout en mettant en place des systèmes de suivi et d’évaluation performants [6] (Banque mondiale, 2020).

Ces expériences conduites dans des contextes africains comparables, ont en commun plusieurs éléments clés : la forte volonté politique, l’implication multisectorielle, la proximité avec les communautés et l’alignement des ressources autour d’un même objectif clair. Elles démontrent que la malnutrition chronique est évitable avec des politiques cohérentes et ciblées. Même complexe, ce problème public peut être surmonté par l’intelligence collective, en associant acteurs politiques, communautés locales et démarches d’innovation sociale fondées sur l’expérimentation continue.

Pour le Bénin, trois leviers prioritaires doivent être activés.

- D’abord, il est indispensable de renforcer le mandat et l’efficacité de l’Agence Nationale de l’Alimentation et de la Nutrition (ANAN) en la dotant d’un budget conséquent, d’équipes qualifiées, et du pouvoir de coordonner tous les acteurs (ministères, communes, ONG) autour d’un objectif commun. Grâce à un tableau de bord national mis à jour en temps réel, chaque commune saura où agir en priorité, sans perdre de temps.

- Ensuite, Il est tout aussi essentiel de consolider les programmes de protection sociale en mettant en place des transferts monétaires ciblés vers les familles les plus vulnérables, assortis de conditions précises : fréquentation régulière des services de santé et participation active à des séances d’éducation nutritionnelle.

- Enfin, instaurer un réseau de “Mères Conseillères en Nutrition” dans chaque village et quartier. Issues des communautés locales et formées intensivement par le ministère de la Santé, elles auront pour mission de suivre la croissance des enfants, de détecter rapidement les situations à risque et de sensibiliser les familles aux meilleures pratiques alimentaires, adaptées aux produits locaux disponibles. Véritables sentinelles de proximité, elles feront le lien entre les structures de santé et la population.

« Agir maintenant, c’est faire le pari du capital humain, en investissant dans les 1 000 premiers jours de l’enfant. »

Et demain ? Quels scénarios possibles pour la malnutrition chronique à l’horizon 2030 ?

L’avenir nutritionnel du Bénin n’est pas figé. Selon les politiques publiques mises en œuvre, les moyens mobilisés, et la coordination entre acteurs, plusieurs trajectoires sont possibles d’ici à 2030. Trois scénarios peuvent être envisagés : un scénario pessimiste, un scénario optimiste et un scénario alternatif.

Scénario 1 : Le statu quo (pessimiste)

Dans ce scénario, les efforts restent dispersés et les réponses structurelles tardent à se mettre en place.

- Les plans d’action ne sont ni pleinement financés, ni suffisamment coordonnés.

- Les services de nutrition communautaires sont faiblement couverts ou absents dans les zones rurales.

- Les déterminants sociaux comme la pauvreté et l’éducation des mères ne sont pas suffisamment ciblés.

- L’accès aux soins et à l’alimentation équilibrée reste limité pour les ménages les plus pauvres.

Résultat ? La malnutrition chronique pourrait rester autour de 38 à 40 % en 2030, avec un risque d’aggravation dans certaines régions, creusant davantage les inégalités de santé.

Scénario 2 : Une action intégrée ambitieuse (optimiste)

Dans cette trajectoire, le Bénin engage une réforme nutritionnelle de grande ampleur inspirée des meilleures pratiques internationales.

- Mise en place d’un cadre national de coordination multisectorielle de haut niveau.

- Déploiement à large échelle des agents de santé communautaires et des programmes d’éducation nutritionnelle.

- Renforcement des transferts sociaux conditionnels à la fréquentation des soins et à l’éducation des filles.

- Mobilisation des collectivités locales et des ONG autour d’objectifs chiffrés et suivis.

Résultat ? Le taux de malnutrition chronique pourrait descendre à 25 % voire moins d’ici 2030, avec une amélioration notable de la croissance infantile, surtout dans les zones rurales ciblées.

Scénario 3 : Une transition progressive (alternative mais réaliste)

Ce scénario intermédiaire combine progrès partiels et lenteurs structurelles.

- Des programmes réussissent dans certaines régions, notamment grâce au soutien des partenaires mais dans d‘autres non.

- Les zones urbaines bénéficient plus vite des interventions que les zones rurales.

- La sensibilisation des mères et l’accès à l’eau s’améliorent, mais de façon inégale selon les départements.

Résultat ? La malnutrition chronique recule légèrement, atteignant 30 à 32 % d’ici 2030, mais des écarts forts subsistent entre régions, milieux sociaux et groupes vulnérables.

Ces trois scénarios montrent que le futur nutritionnel du Bénin se décidera aujourd’hui. L’ambition politique, l’équité territoriale et la mobilisation collective seront les clés pour sortir durablement des chiffres alarmants.

« Le Bénin a une fenêtre d’opportunité unique pour transformer la santé de ses enfants. À condition d’agir maintenant, avec volonté, coordination et équité. »

Références :

[1] Organisation mondiale de la Santé. (n.d.). Malnutrition.

[2] Organisation mondiale de la Santé. (2024). WHO Benin 2024 Annual Report.

[3] Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique (INStaD). (2023). Rapport d’analyse de l’enquête MICS Bénin 2021–2022.

[4] Victora, C. G., Aquino, E. M. L., Leal, M. do C., Monteiro, C. A., Barros, F. C., & Szwarcwald, C. L. (2010). Maternal and child health in Brazil: Progress and challenges. Bulletin of the World Health Organization, 88(4), 305–311.

[5] Brar, S., Ahmed, S., & Anwar, Y. (2017). Successful approaches to reduce stunting: Insights from Senegal. Maternal & Child Nutrition, 14(S4), e12540.

[6] World Bank. (2020). Tackling stunting: Rwanda’s unfinished business.

Par Malick BOUKARY | Analyste en innovation sociale à Africitizen