Derrière l’essor spectaculaire de la production de noix de cajou se cache un paradoxe : la valeur ajoutée reste massivement captée à l’étranger. Rendements agricoles stagnants, capacités industrielles sous-utilisées, fuite des profits, etc. Alors que le pays s’est hissé parmi les leaders africains de la production, il peine encore à transformer ce succès en levier de développement local.

Quels sont les freins ? Quelles perspectives d’action ? Et surtout, quel avenir voulons-nous pour cette filière stratégique ?

Cultivée principalement en Afrique de l’Ouest, la noix de cajou, également appelée anacarde, est l’un des produits agricoles tropicaux les plus dynamiques du commerce mondial. Appréciée pour son goût, sa richesse nutritionnelle et sa transformation industrielle (amande, huile, coque pour bioénergie), elle est aujourd’hui au cœur de la stratégie agricole de plusieurs pays producteurs africains. Le Bénin s’est progressivement hissé au rang d’acteur majeur de la filière. Sur les dernières années, la filière cajou béninoise s’est développée à un rythme soutenu, stimulée par des politiques agricoles ambitieuses et un environnement naturel favorable attirant des milliers de producteurs et des dizaines d’investisseurs occidentaux.

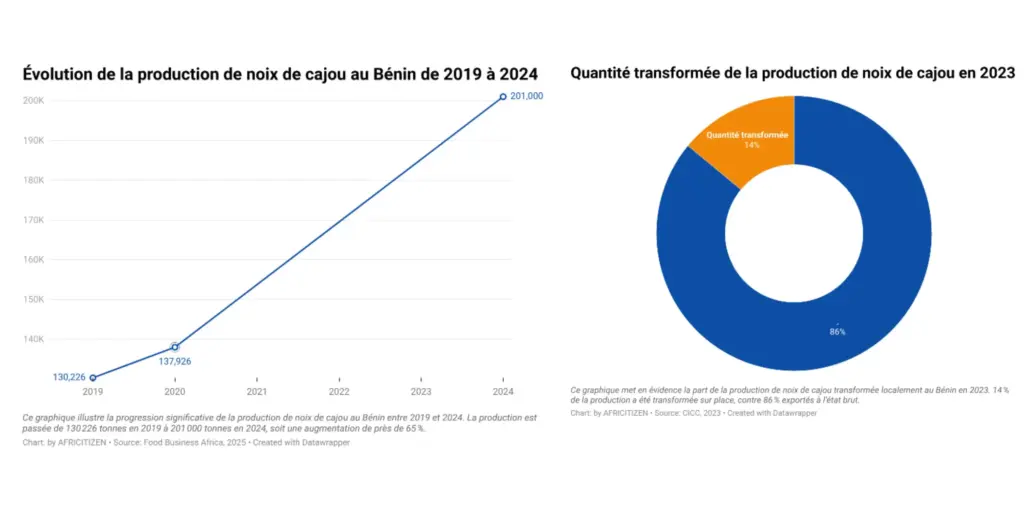

Les chiffres publiés par la Direction de la Statistique Agricole (DSA) issus des campagnes agricoles de 2019 à 2024 révèlent une tendance généralement haussière portée par plus de 200 000 producteurs. Cependant, l’essor industriel prévu peine encore à se concrétiser pleinement, avec une transformation locale qui reste largement sous-utilisée. Pour mieux comprendre les blocages structurels, intéressons-nous d’abord à deux chiffres clés qui éclairent la réalité des rendements et des capacités de transformation actuels.

Sommaire

Rendements & transformation : que nous dit la filière cajou au Bénin ??

Deux statistiques interpellent :

- Une croissance de près de 65 % en six ans !

La production brute de noix de cajou est passée de 130 226 tonnes en 2019 à 201 000 tonnes en 2024, soit une hausse de près de 65 % en six ans [1], avec un taux de croissance annuel moyen estimé à près de 10 % et une projection de 225 000 tonnes pour 2025 (Food Business Africa, 2025). Ce développement rapide s’accompagne toutefois d’un rendement moyen d’environ 450 kg/ha au niveau national. Ce niveau de productivité en deçà du potentiel agronomique de la culture, suggère d’importants leviers d’amélioration, notamment en matière de pratiques culturales (amendement organiques, irrigation), d’accès aux intrants améliorés (fertilisant NPK, sélection variétale) et d’encadrement technique. Autrement dit, le Bénin parvient à croître malgré des marges d’optimisation encore largement sous-exploitées.

- Un taux d’exploitation des infrastructures de 14%.

Malgré une capacité industrielle installée de 130 800 tonnes pour transformer les noix de cajou [2], seules 17 700 tonnes ont été réellement traitées en 2023, ce qui représente à peine 14 % de la capacité disponible (CICC, 2023). Ce très faible taux d’exploitation résulte d’un ensemble de blocages :

- Difficultés d’accès au financement pour les transformateurs locaux,

- Insuffisance des infrastructures logistiques rurales,

- Coordination limitée avec les producteurs

- Concurrence froide des acheteurs étrangers.

Par ailleurs, depuis avril 2024, une interdiction d’exportation des noix brutes a été mise en œuvre pour favoriser la transformation locale au sein des zones industrielles comme la GDIZ. Alors que la production explose, l’essentiel de la valeur ajoutée continue d’échapper au Bénin. Ce paradoxe fragilise les ambitions d’industrialisation, de création d’emplois et de croissance inclusive.

Transformer plus pour gagner plus : que faut-il activer maintenant ?

Si la dynamique de production est bien enclenchée, la filière reste en grande partie à l’état de potentiel non converti. L’ampleur de la croissance observée ces dernières années, couplée à la sous-utilisation des capacités de transformation, appelle une action stratégique rapide, coordonnée et soutenue à plusieurs niveaux.

- Structurer des chaînes d’approvisionnement plus robustes vers les transformateurs locaux.

Cela passe par un meilleur soutien aux coopératives, l’investissement dans des infrastructures logistiques rurales, et des mécanismes de contractualisation plus stables entre producteurs et industriels, fer de lance d’un nouveau modèle industriel au Bénin.

- Stimuler la compétitivité des usines locales

En subventionnant le coût d’achat de la noix brute, mais aussi en facilitant l’accès des unités de transformation à des intrants clés : crédit adapté, énergie stable et abordable, technologies modernes de transformation locale. L’objectif est de permettre aux acteurs de cette chaîne béninoise de capter davantage de valeur sur le territoire.

- Former massivement les femmes et les jeunes aux métiers de la transformation

Tout en revalorisant les conditions de travail dans les unités existantes (sécurité, salaires décents, stabilité), il faudrait mettre en place des programmes de formation technique à grande échelle, car sans capital humain qualifié et motivé, il ne peut y avoir de montée en gamme.

Le potentiel est là, la trajectoire est lancée. Mais sans une accélération vigoureuse de la transformation locale, le pays continuera de voir fuir l’essentiel des bénéfices vers l’étranger. Et dans cette fuite, c’est une part précieuse du développement local, de l’emploi rural et de la souveraineté économique du Bénin qui s’évapore.

Entre envol, stagnation et réinvention, quels scénarios possibles pour cette filière à l’horizon 2030 ?

À l’heure où le Bénin affiche sa volonté de transformer localement la quasi-totalité de sa production d’anacarde, plusieurs trajectoires restent envisageables. Le succès ou l’échec de cette ambition dépendra des choix politiques, économiques et sociaux qui seront faits dans les années à venir. Voici trois scénarios possibles.

- Scénario 1 : L’envol industriel (scénario optimiste)

Dans ce scénario, les réformes engagées s’amplifient. L’interdiction d’exportation des noix brutes est bien accompagnée, les infrastructures logistiques sont modernisées, les unités de transformation atteignent une pleine capacité opérationnelle, et l’État soutient activement la compétitivité locale

Résultat ? D’ici 2030, le Bénin transforme 60 à 80 % de sa production, crée des milliers d’emplois, notamment pour les femmes et les jeunes, et devient un exportateur régional de produits à haute valeur ajoutée. Les revenus des producteurs s’améliorent durablement, et la filière devient un pilier de la balance commerciale du pays.

- Scénario 2 : Le statu quo déguisé (scénario pessimiste)

Malgré l’interdiction d’exportation brute, les capacités de transformation stagnent. Les unités locales peinent à s’approvisionner faute de logistique, de main-d’œuvre qualifiée ou de soutien financier.

Résultat ? Les producteurs contournent la loi en écoulant discrètement leurs noix vers les pays voisins. La filière entre dans une zone grise, avec des pertes économiques croissantes. La croissance de la production brute se poursuit, mais sans valeur captée localement. Le Bénin devient un pays-producteur frustré, incapable de transformer son potentiel en développement concret.

- Scénario 3 : La réinvention territoriale (scénario alternatif)

Ce scénario intermédiaire mise sur la régionalisation intelligente de la transformation. Plutôt que de centraliser la production dans quelques zones industrielles, le gouvernement parie sur des pôles territoriaux de transformation, appuyés par des coopératives locales, des micro-usines et des innovations sociales. Des partenariats public-privé permettent de créer une filière plus résiliente, ancrée dans les territoires.

Résultat ? La transformation progresse dans une logique inclusive, au rythme des territoires. Le Bénin transforme peut-être 40 à 50 % de sa production et réussit à ancrer durablement la valeur ajoutée dans ses régions, tout en construisant une filière plus résiliente et participative.

Ces trois trajectoires ne sont pas figées. Elles dépendent de la capacité collective à transformer la volonté politique en actions concrètes. Si le Bénin veut passer du rêve d’industrialisation à une réalité inclusive et durable, c’est maintenant que tout se joue.

Références

[1] Milling Middle East & Africa. (2024, May 22). Benin expands cashew production as government pushes for local processing.

[2] Competitive Cashew initiative (ComCashew). Benin.

Par Malick BOUKARY | Analyste en innovation sociale à Africitizen