L’allaitement maternel exclusif demeure l’un des gestes les plus simples et les plus puissants pour assurer la santé des enfants. Au Bénin, près d’un enfant sur deux en bénéficie, mais derrière cette moyenne se cache une fracture territoriale préoccupante. Tandis que certaines régions rurales continuent de porter cette pratique, les zones urbaines, pourtant mieux dotées, affichent des taux alarmants. Comment comprendre ce paradoxe, et surtout, comment agir pour que d’ici 2030, aucun enfant ne soit laissé de côté ?

L’allaitement maternel exclusif (AME), défini comme l’alimentation du nourrisson uniquement avec le lait maternel durant ses six premiers mois, est reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme la meilleure stratégie pour assurer la croissance, la santé et la survie de l’enfant. Il réduit les risques d’infections, améliore le développement cognitif et protège aussi la mère contre certaines maladies. L’allaitement maternel exclusif pourrait prévenir chaque année près de 820 000 décès d’enfants de moins de cinq ans dans le monde (UNICEF, 2021).

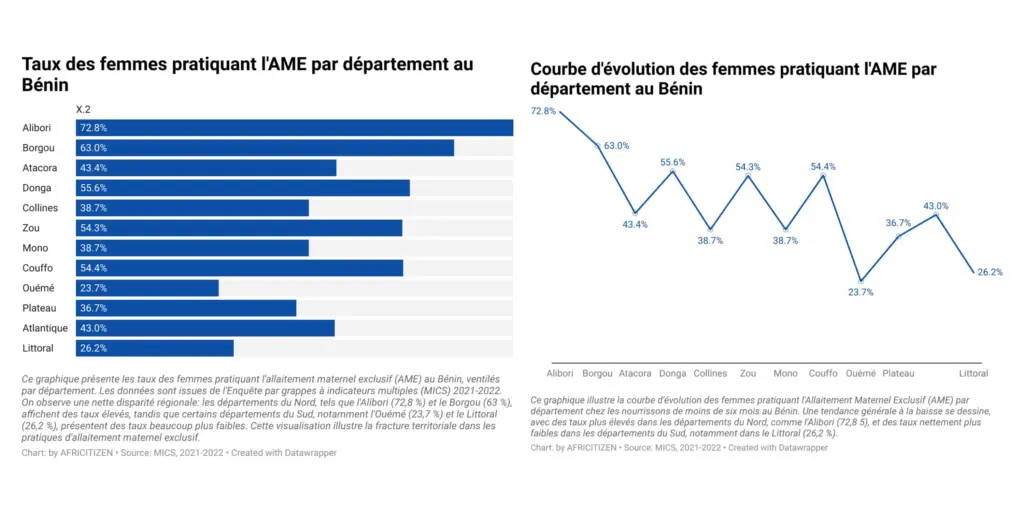

Au Bénin, l’Enquête par grappes à indicateurs multiples [1] (MICS 2021–2022), conduite par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) avec l’appui de l’UNICEF, fournit des données actualisées et représentatives sur cette pratique. L’analyse réalisée par l’initiative Countdown to 2030 [2] montre que l’allaitement maternel exclusif reste très inégalement pratiqué selon les départements. Les enfants de moins de six mois sont directement concernés, mais derrière eux, c’est toute une génération d’enfants béninois qui est en jeu.

La tendance générale révèle un contraste frappant : plus on descend du Nord vers le Sud du Bénin, plus les taux d’allaitement maternel exclusif s’effritent, traduisant une fracture territoriale préoccupante.

Sommaire

Quels sont les chiffres quand on parle d’allaitement maternel exclusif au Bénin ?

Une moyenne nationale avoisinant les 46 % est observée, traduisant un progrès par rapport aux années 2000 où les taux plafonnaient autour de 30 % (EDS, 2001), mais encore insuffisant pour atteindre l’objectif de 50 % fixé par l’OMS et l’UNICEF à l’horizon 2025 [3] (Global Nutrition Report, 2021). Derrière cette moyenne se cachent cependant de fortes disparités régionales, qui dessinent une véritable fracture Nord–Sud.

Dans les départements du Nord, l’adhésion à l’AME reste globalement élevée. L’Alibori se distingue avec un taux de 72,8 %, suivi par le Borgou à 63 % [2]. La Donga enregistre un niveau satisfaisant de 55,6 %, tandis que l’Atacora ferme la marche nordique avec 43,4 % de femmes pratiquant l’AME. Ces chiffres traduisent le fait que, dans les zones septentrionales, où les occupations féminines sont moindres et les horaires de travail flexibles, les pratiques d’allaitement maternel exclusif demeurent relativement ancrées dans les habitudes des familles.

En se rapprochant du centre du pays, la situation devient plus contrastée. Le Zou présente un taux honorable de 54,3 % de femmes adhérant à l’AME, alors que les Collines ne présentent que 38,7 %, bien en dessous du seuil recommandé [2]. Ces écarts internes témoignent probablement de différences socio-économiques, d’accès aux soins et de sensibilisation à la nutrition infantile, qui influencent directement l’adoption de l’allaitement exclusif.

Dans le Sud, les chiffres révèlent une tendance plus préoccupante. Le Couffo affiche un niveau relativement correct de 54,4 %, mais son voisin, le Mono, chute à 38,7 % [2]. Le Plateau (36,7 %) et l’Atlantique (43 %) montrent également des résultats faibles, tandis que le Littoral, avec seulement 26,2 %, et l’Ouémé, dernier du classement avec 23,7 %, enregistrent des taux alarmants. Cette faiblesse en milieu urbain est fréquemment associée à la pression des modes de vie modernes, à la forte implication des femmes dans des activités génératrices de revenus, ainsi qu’à l’influence du marketing des substituts de lait maternel, autant de facteurs qui réduisent la disponibilité et le recours à l’AME.

Dans l’ensemble, les données révèlent donc un paradoxe : alors que le Nord tend à maintenir des taux relativement élevés, le Sud pourtant mieux doté en infrastructures sanitaires et bénéficiant d’un meilleur accès à l’information en santé, accuse un retard marqué, accentuant les inégalités régionales dans la nutrition des nourrissons.

De la parole aux actes : que faire pour relever le défi de l’allaitement maternel ?

Améliorer les taux d’allaitement maternel exclusif au Bénin ne relève pas seulement d’une volonté politique, mais d’actions ciblées et visibles sur le terrain. Concrètement, cela suppose d’abord de renforcer la présence des agents de santé communautaires dans les zones rurales, en leur donnant les moyens de mener des séances de sensibilisation de proximité, directement au sein des villages et des marchés. Dans les centres urbains, où le déficit est le plus criant, les actions doivent être adaptées : par exemple, mettre en place des espaces allaitement dans les entreprises, les marchés et les lieux publics, afin de permettre aux mères de concilier travail et allaitement.

Au-delà de la sensibilisation, l’encadrement institutionnel est indispensable. La mise en œuvre effective du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel doit être une priorité, pour limiter l’influence agressive du marketing des laits infantiles. Un suivi rigoureux, avec des sanctions claires en cas d’infractions, montrerait que l’État prend réellement au sérieux la protection de la nutrition infantile.

Enfin, les médias et les leaders communautaires ont un rôle stratégique à jouer. Dans le Nord, il s’agit de consolider les acquis par des campagnes valorisant les pratiques traditionnelles favorables à l’AME. Dans le Sud, il faut créer de nouveaux récits qui parlent aux jeunes mères urbaines : des témoignages diffusés à la radio, des capsules sur les réseaux sociaux mettant en avant des mères actives qui réussissent à allaiter exclusivement, ou encore des relais via les associations de femmes commerçantes.

Mais au-delà des mesures immédiates, une question demeure : à quoi pourrait ressembler l’allaitement maternel exclusif au Bénin si l’on se projette à l’horizon 2030 ?

2030 en ligne de mire : l’AME peut-il devenir la norme au Bénin ?

À l’horizon 2030, le Bénin s’est engagé, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de la Décennie d’action pour la nutrition, à réduire de moitié la malnutrition et à garantir une alimentation saine dès les premiers jours de vie. Cela implique de porter le taux d’AME au-delà de 60 % au niveau national, tout en réduisant les écarts territoriaux et sociaux.

Si les tendances actuelles se maintiennent, le Bénin pourrait atteindre d’ici 2030 un taux national d’allaitement maternel exclusif avoisinant 55 %, soit un progrès notable par rapport aux 46 % actuels, mais encore en deçà des ambitions fixées par l’OMS. Cependant, cette projection globale masque deux scénarios divergents.

Dans un scénario optimiste, où les mesures proposées sont pleinement mises en œuvre, c’est-à-dire renforcement des relais communautaires, encadrement strict du marketing des substituts du lait maternel, création d’espaces d’allaitement dans les milieux urbains, les écarts régionaux pourraient progressivement se réduire. Le Nord maintiendrait ses acquis, tandis que le Sud, longtemps à la traîne, amorcerait un rattrapage significatif, en particulier dans les zones urbaines où les jeunes mères trouveraient davantage de soutien pour concilier travail et allaitement.

Dans un scénario pessimiste, en revanche, l’absence de mesures fortes et de suivi rigoureux risquerait de figer, voire d’aggraver, la fracture Nord–Sud. Le Nord continuerait à afficher des niveaux relativement stables, mais le Sud pourrait voir ses taux d’AME stagner autour de 30 %, en raison du poids croissant des contraintes professionnelles et des stratégies marketing des laits infantiles renforcés.

L’horizon 2030 n’est donc pas figé : il dépendra des choix politiques, des efforts de mobilisation communautaire et de la capacité à adapter les solutions aux réalités locales. En clair, les chiffres de demain s’écrivent dès aujourd’hui.

« Il n’est pas de révélation plus profonde que celle d’une société par la manière dont elle traite ses enfants. » dit Nelson Mandela.

Références

[1] Enquête MICS 2021–2022 (INStaD & UNICEF)

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) [Bénin], & UNICEF. (2023). Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 2021–2022 : Rapport sur les indicateurs de développement (SFR). Cotonou, Bénin : INStaD & UNICEF.

[2] Analyse « Countdown to 2030 » basée sur la MICS 2021

Countdown to 2030. (2025). Benin – Profiles and analyses based on MICS 2021. Countdown to 2030.

[3] Global Nutrition Report

Development Initiatives. (2025). Global Nutrition Report : The state of global nutrition. Global Nutrition Report.

Par Malick BOUKARY | Analyste en innovation sociale à Africitizen